ASウオタニSP2-ダイヤル設定

私のCBX1000こと、シビ子ちゃんにはASウオタニSP2を装備しております。 点火系の強化をしたいのが1番ではありません。 古い純正品を取り除いてトラブルを起こしたくないのが理由です。 ASウオタニSP2がアフターパーツとして素晴らしいからも理由でございます。 旧車と呼ばれる世代のバイクのウィークポイントの一つは点火系です。 ASウオタニsp2はこの問題を一気に解決されるのではないかと思っています。 そして、ASウオタニsp2は壊れにくいという点がかなり信頼を寄せれる部分だと思います。 点火マップについてですが、車種によってはスロットルポジションセンサーを割り込ませて、3次元マップの点火時期を設定出来る様子です。 残念ながらCBX1000は対応をしていない様子です。2次元マップでの運用となります。 CBX1000がスロットルポジションセンサーによる3次元マップに対応をしていないことを知った理由は はASウオタニに電話して尋ねた結果です。 スロットルポジションセンサーによる3次元マップについては時間が経つと対応はしてくれるかもしれませんけど望みは薄そうです。 こうやってわざわざタイトルを付けてブログ記事を書いているかと言いますと 先日、改めて説明書を読み返す機会がありました。 その時にダイヤルを直感的感覚で触っても大丈夫ともとれる記載があったので、触ってみた結果を書こうと思った次第です。 私のブログは基本的にCBX1000の事を自分の履歴として自分中心で書くようにしています。 他人の目に触れるつもりで記載を出来ればよいなとは思っています。 それくらいのつもりで実行すると記事の内容の品質が少しでも上がると思っているからです。 過去に自分も誰かに必ずお世話になっているので情報発信をすることによって、 何かのお役に立てばよいなとも思っています。 結果として回り巡って2輪業界が盛り上がって自分の為になると思っています。 話は脱線してしまいました。 CBX1000にASウオタニSP2の装着をご検討されているライダー様は参考になる内容だと思います。 すでに取り付けている車輌のレビューは導入を検討されているライダー様にとっては非常に役立つとは思います。長目のブログ記事になりますけど読んでみてくださいませ。

ASウオタニSP2のダイヤル2つ

0-9の10段階の刻みがある方が点火時期です。 【0】が基本です。【1】-【4】まで2度ずつ進角します。【4】で+8度です。 【9】-【5】まで2度ずつ遅角します。【5】で-10度です。 0-Fの16段階の刻みがある方がレブリミットで回転数に応じてリミットをかけてくれます。 うっかり、メーターを見ずにエンジンを高回転で回した時に助かる機能です。 【0】が9400で以降200rpmずつ増えていきます。【F】はリミット無しです。

ライトダイヤル

@点火時期を制御しています。見分け方はダイヤルの目盛りが10段階です。 【0】0度で基本【1】+2【2】+4【3】+6【4】+8【5】-10【6】-8【7】-6【8】-4【9】-2

レフトダイヤル

@エンジン回転数でのリミットを設定しています。目盛りは0-Fで16進数の16段階です。 【0】9400【1】9600【2】9800【3】10000【4】10200【5】10400【6】10600【7】10800 【8】11000【9】11200【A】11400【B】11600【C】11800【D】12000【E】12200 【F】リミットオフ

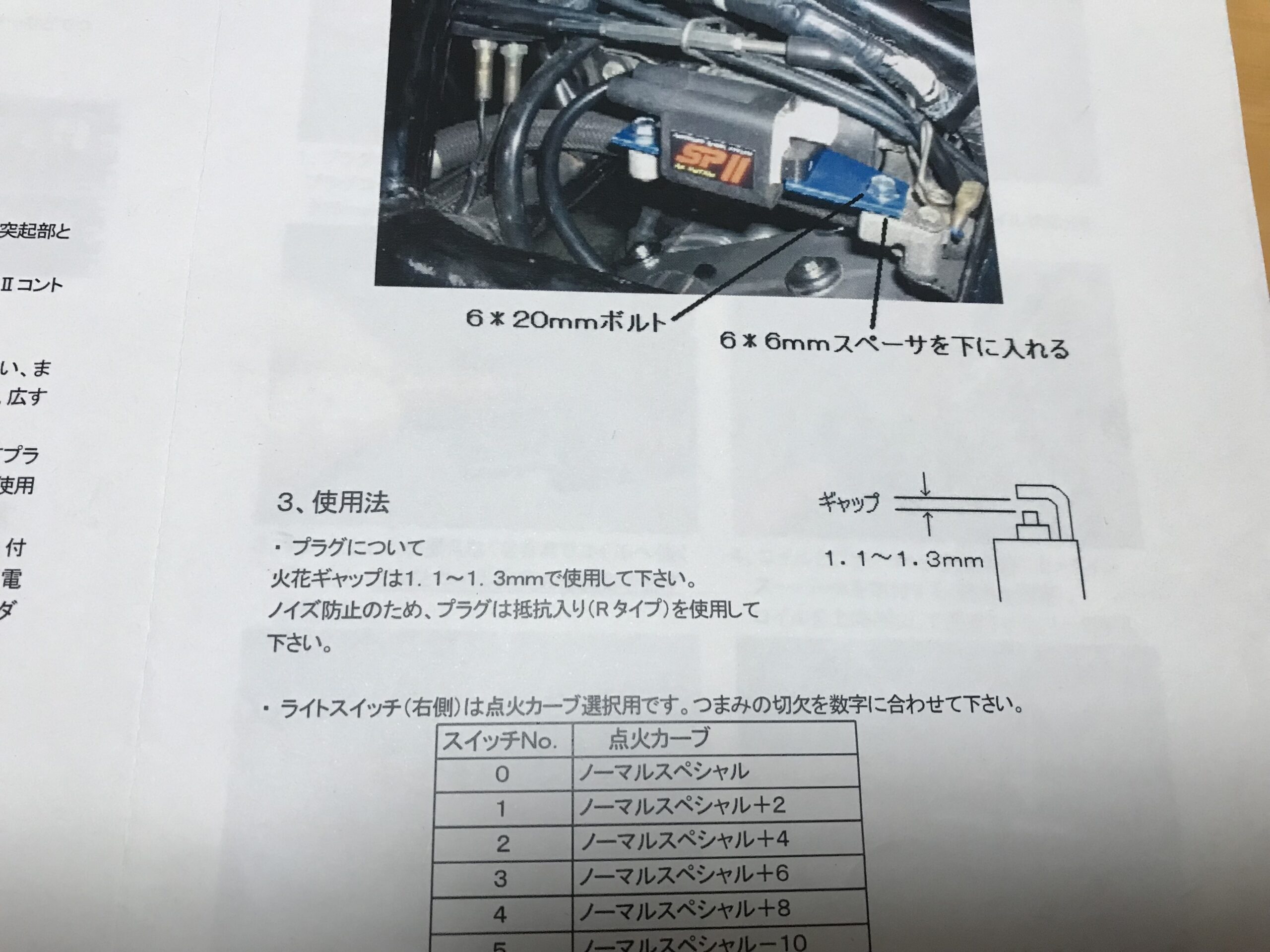

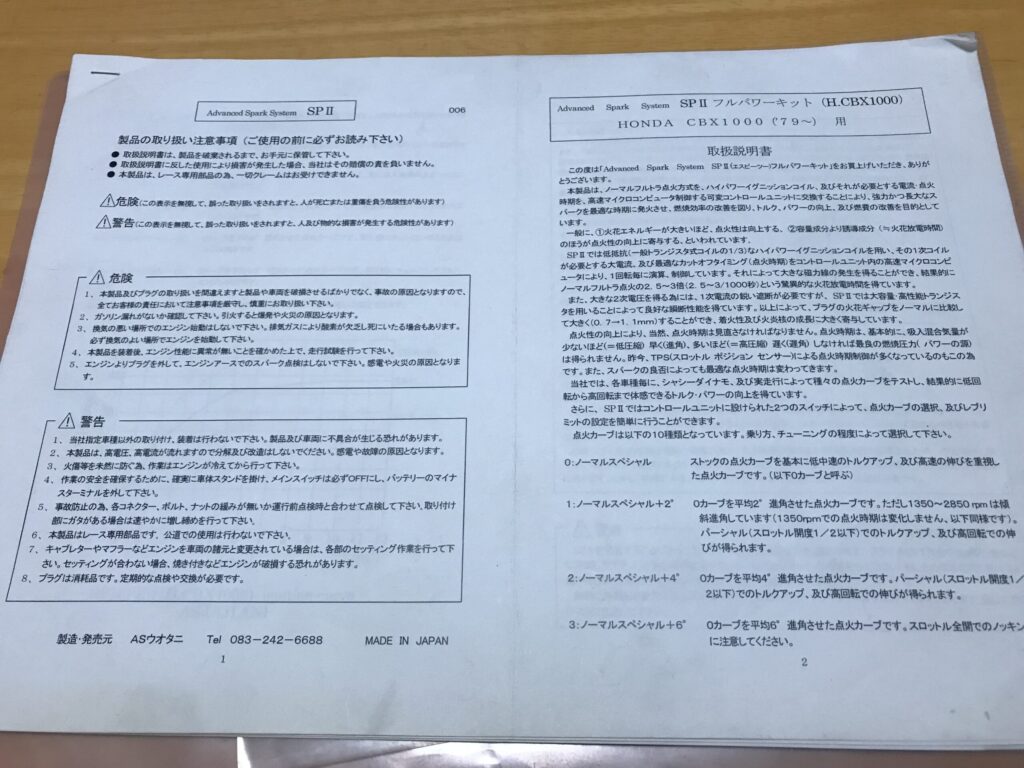

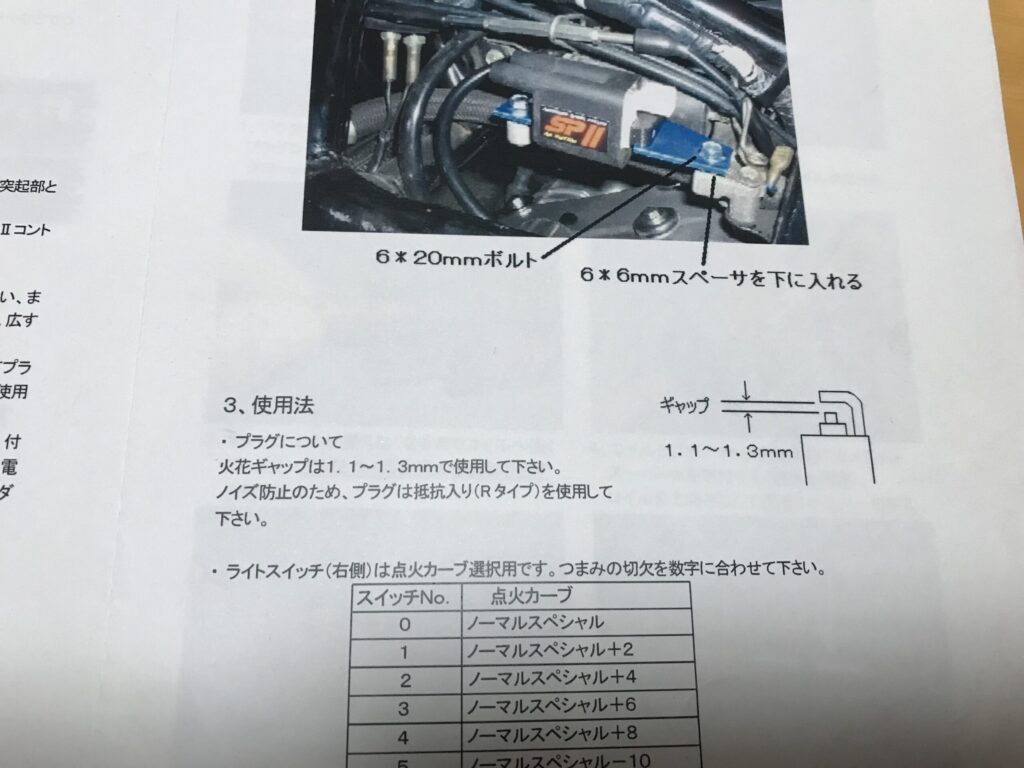

ASウオタニSP2のマニュアルの一部

今回の話に必要そうなマニュアルの抜粋。ASウオタニSP2って共用している部分もあるけど、 車種専用設計が強いようにも見えるのでダイヤルなどは各バイク専用のマニュアルを見ないと分からない事もあるかもしれません。 よく読まないと見落とす重要な事もあります。 例として2Pから3Pを抜粋 ・ライトスイッチ【1】記載の1350rpmの記載について- 他のスイッチにも共通している事が書いてあります。 ・【3】【4】の全開でのノッキング注意- この辺りでノッキングするかもと書いてあります。 順番によく読めば問題ないのですが、流し読みをされると見落としたりすることもありますから、よく読んでくださいね。

ASウオタニSP2の点火時期

先入観でウオタニSP2はダイヤルを触る物ではないと先日までは思っていました。 マニュアルを読むと、【2】【1】【0】【9】【8】は特に触って危険というような表記には見えませんでした。進角し過ぎるとノッキング、遅角しすぎると異常燃焼やパワーダウン。 どちらにしてもエンジンのブローを引き起こすのだと思います。数年前にダイヤルを【1】と【9】で試した時は変化があるけど、良いか悪いかを判定できずに無難に【0】に戻しました。 時間をおいて今回、触った感じでは【2】【1】はグッドで【9】【8】は良くないなと思えるフィーリングでした。 【1】はそのまま乗れる感じだけど、【2】はクリップやスクリュー触るといい感じになりそう と思わせてくれるようなフィーリングでした。 現在は私の好みで数年前のセッティングより、濃い目なセッティングになっています。 ダイヤルを進角させる事によって疑似的にキャブのセッティングが薄くなったような感じになると思えました。単純に薄いだけではなく、パワー感のある薄さと言いますか、1段階吹け上がりが強くなったような感じを受けました。逆に遅角すると、もっさりとした感じを受けて、すぐにダメだなと思えました。進角はノッキングするギリギリが最高に良い点火時期なのだと思いますけど、 見えない者のギリギリを追求すると結局エンジンを壊すという結末になりそうなので、 当分の間は【2】の設定でセッティングをしてみようと思います。一応【4】までは試してみたのですけど、結局は【2】or【3】のどちらかで触り直そうと思って帰宅した次第です。 【2】を採用しようと思っている理由ですけど、まだ、点火時期を進角させる余裕を残しておきたいからです。マニュアルにも書いてあるのですけど、【3】【4】は全開時のノッキングに注意と書いてあります。【2】は安全マージンが残っている点火時期だという解釈にしております。

ASウオタニSP2で燃調の判定

今回、試走して思った事です。 点火時期のダイヤルを触って、現在のセッティングの濃い薄いが判定出来るかなと思いました。 ウオタニのダイヤルで判定をするべきではないのですが、 変化があれば、FCRのセッティングが濃い薄いも分かるかもしれません。 エンジンごとに適した進角の点火タイミングが決まっているのかもしれません。 点火タイミングごとにセッティングを詰める必要はあるなと思いました。 元々セッティングが良い感じに出来ていないとやりにくいとは思います。 自分の中で良いセッティングになったなと思う所で、点火時期のダイヤルを1段だけ触ってみると良し悪しがより明確に分かるような気がしております。ただし、やり過ぎには注意が必要かなとも思ってはおります。 ※真偽は不明ですが燃調にも多少は影響があるのかなとも思っております。

ASウオタニSP2のレブリミット

CBX1000だけの話になります。いままでは【0】9400リミットをかけていましたけど、 CBX1000のレッドゾーンのはじまりって9000からなので、9400でリミットをかけても、 CBX1000の高回転型のエンジンのパワーってまだまだ余裕があるというか、もっと パワーが出る所で頭打ちになっているのですよね。 という事で【F】のリミット無しというわけにはいきませんけど、 【A】で11400にして、メーターの最上限の数値に設定しなおしました。 これでおわりというわけではないのですけど、ここから、定期的には下げていこうと思います。 文章にしながらよく考えると、エンジンを激しく回すようなシチェーションだと、 あっという間にエンジンを壊してしまいそうな気がして非常に怖いです。 誰よりも速く走るという所にはたどり着くのは難しいバイクです。 誰かと走った時にある領域まではついていくのにこの回転数は必要だろうなという風に、 速いバイクと一緒に走ってどの程度までついていくかを基準にリミットの数字を設定したいと思います。いままで、何だか追い付けないと思っていたのはレブリミットが原因のひとつではあるかも、 しれないと改めて思っています。

YouTubeにて試走動画

比較しようと思ってダイヤルごとに撮影はしたのですけど、 いまいち本人以外に分かりにくい状態です。今回は【2】【3】のみを投稿します。 単純に3分程度の走行動画です。見る価値があるかどうかは分かりませんけど、 今後はもっと解説を入れるなど公開の方法などを検討していきたいと思います。 少なくとも【4】も試しましたけど壊れませんでした。

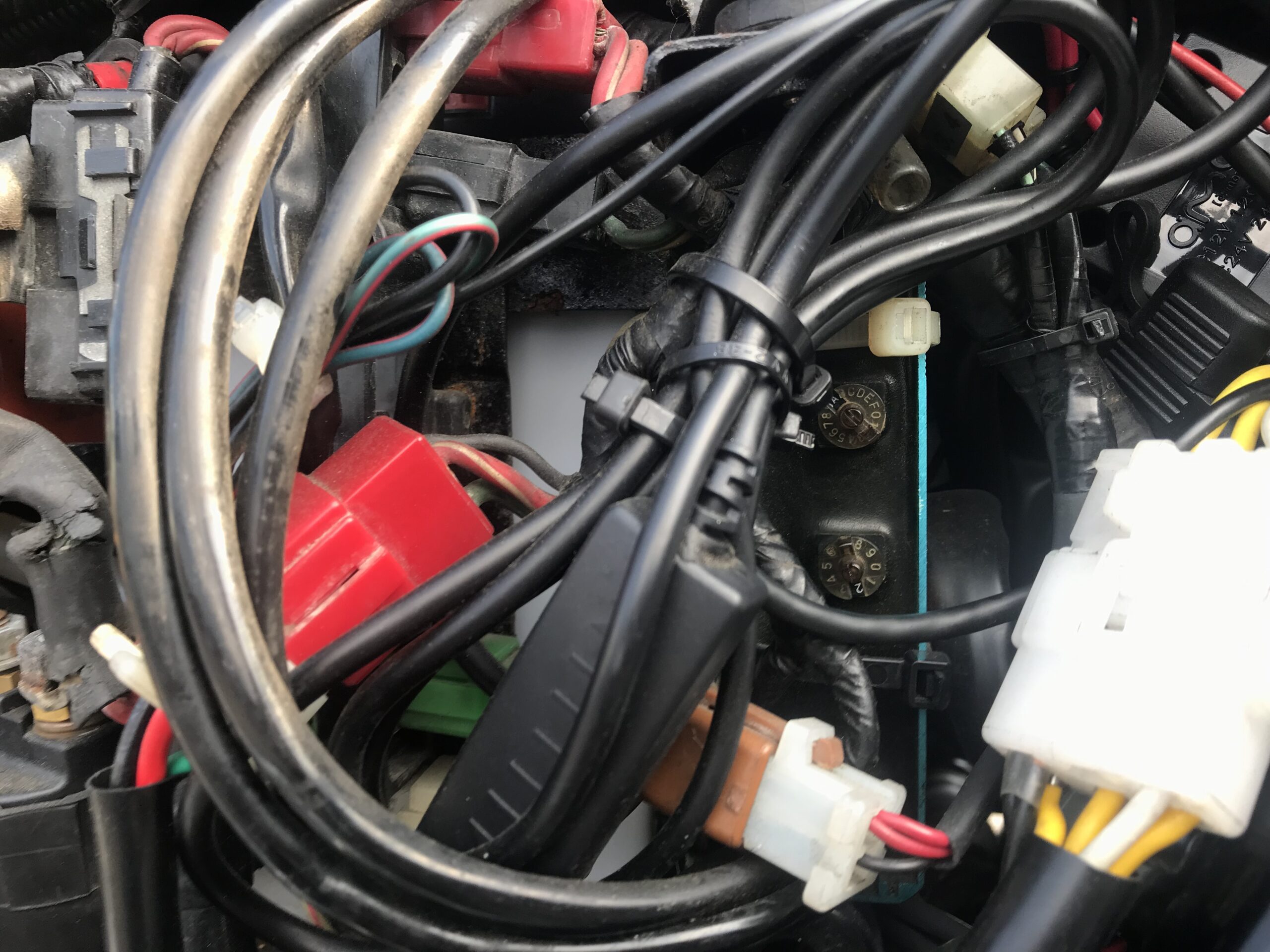

CBX1000-ASウオタニSP2セッティング中の写真

パッとするような写真はないのですけど、一応は写真を掲載させてくださいませ。 ダイヤルは点火時期を【2】、レブリミットを【A】に設定しております。 ダイヤルのつまみが折れたりした時は下関のASウオタニに送れば、割と安価で修理はしてくれるそうです。

ASウオタニSP2-ダイヤル設定【まとめ】

ダイヤルの設定をざっくりとしてみたのですけど、本来なら、ツーリング中や長距離走って、 色々な速度域などで適正な点火時期のダイヤルを探すべきだなとは思います。今回、自分の中で良かったと思う発見が3つあります。 1つ目はレブリミットは適正な位置にしないと意味が全くないということです。 昔のバイクといえども1979年のバイクです。200km/hは楽勝で出ますし、市販車なので、安全マージンも多少は大きく取ってあるはずです。【0】で乗っていた自分は思考を停止していたのだなと思います。限界までリミットを開放するのが正しいとは思いませんけど、ある程度は解放しておかないと、問題だったなと気づきました。 2つ目は先入観で点火時期を触ってはいけないと思っていたのですけど、触っても問題は無いと いう事です。エンジンの進角は上死点から20度を超えたあたりで問題になり、25度でほぼノッキング。気筒ごとにノッキングを発生させる進角は違うとどこかに書いてあったような気がします。 2度や4度進めたからと言って街乗り程度でエンジンブローするとはとてもではないけど、 思えません。だからと言って無茶な事をするというわけではありません。 調べてもないし、ほんのちょっとでも試していないのが非常に問題だったと思います。 恐るべし先入観。 3つ目が点火時期のタイミングは燃調の判定に使えるかもという事です。 プラグの熱値やガソリンのハイオク、レギュラーなど、判定に使える要素はありますけど、 ダイヤルを触るだけで変化が起きるので判定はしやすい要素かなとは思います。 もちろん、判定専用のやり方ではないので、過度に点火時期を触って判定したりするのは禁物だとは 思いますけど、セッティングを詰めようかなと思う時に試しに点火時期を変更して様子を 見るという事は全然有りだなとは思いました。 試すという作業は壊すまでやるという事が限界でございます。 研究している人やプロのメカニックであれば壊れるまで試しても良いですが、 一般ユーザーで壊すまで試すわけにはいきません。 気を付けるようにはしておきたいです。 大まかにしか試せていない事の方が多いので、安全マージンを意識して点火時期を変更して当分乗ってみようと思います。それではシーユーアゲイン!

商品購入

価格を比較して購入出来るようになっております。プラグも概ね年台別で同じだと思いますのでリンク先で検索していただくとご自身のバイクへの適合が分かると思います。

フューエルワン

ワコーズフューエルワン

ワコーズの代表的な商品です。効果は色々な方が実証して動画などをアップされています。 ピストンのスラッジが除去されます。オイル交換前に投入するのが良いとされています。 売り切れや価格の改定などがありますので、各リンクで確認をしてから購入する方が吉です。

NGK-スパークプラグ

私のCBX1000にはイリジウムプラグを使用していますが特に問題はありません。熱価についてはレースユースで9番で寒冷地で7番ですが、7番を使うとピストンが溶ける可能性もあるのでご注意くださいませ。

日本特殊陶業(Ngk)

¥1,471 (2026/02/05 17:44時点 | Amazon調べ)

日本特殊陶業(Ngk)

¥580 (2026/02/07 22:45時点 | Amazon調べ)