XJR1300オイルクーラーを装着する

先日、ビトー製のオイルクーラーを素晴らしいという投稿をしました。

私のCBX1000にはリモーション製のステーを使用してXJR1300のオイルクーラーをインストールでございます。

理由としましては、ある筋から安価で購入したからです。

ビトー製のオイルクーラーを入れる前に数年から数十年の間はXJR1300仕様で過ごしたいと思います。

作業途中の写真は撮り忘れています。

肝心な写真が部分的に無い点はご了承くださいませ。

それではレッツスターティン!

おススメはビトー製オイルクーラー

JBーPOWER

¥127,505 (2025/10/06 10:43時点 | Yahooショッピング調べ)

令和の日本であればオイルクーラーを装着されるのであればビトー製のオイルクーラーをオススメいたします。

デメリットとしては…

①価格が高い

②CBX1000の雰囲気に合わないと感じるかも。

ヤフオクを駆使すれば1万円代で出来るカスタムです。コストの面では考える必要があります。デザインについては個人の主観です。私の感覚ではデザインを損ねているとは思えません。

XJR1200と1300のオイルクーラーの流用は有名な話

CBX1000にはXJR1200とXJR1300のオイルクーラーをボルトオンで取り付ける事が出来ます。

ステーは自作したり、ホームセンターで購入して製作する方法もあります。アールズ製を流用したりと多少の工夫でカッコよく装着する事も可能です。

少なくともオイルクーラーの交換はかなり効果の高いカスタムと言われています。

CBX1000は油温管理が弱点

CBX1000には色々と弱点がございます。

そのひとつが油温管理でございます。

ホンダでの開発中も高くなり過ぎる油温をどうにかせねばならない…

的な記事をどこかの雑誌で読んだことがあるような気がします。

開発者も油温管理が弱点であることは承知だったとは思います。

設計思想としては温度が下がりやすくて上がりにくいエンジンにしたのかもしれません。

油温が上がっても壊れにくい余裕のある造りにしたのかもしれません。

その両方かもしれません。

天下のホンダの市販車ですから、何かしらは考えて販売しているはずです。

空冷エンジンの油温は120度Cを超えると危険と言われています。

私がCBX1000に乗っていても110度を超えることはほとんどありません。

高速道路で全開走行をずっとしていた時に110~115度C程度まで油温があがります。

CBX1000はレースシーン以外でのオイルクーラーのボリュームアップは不要なのかもしれません。

そんなことは言っても一般ユーザーからしたら油温は100度Cを超えれば気持ちの良い物ではありません。

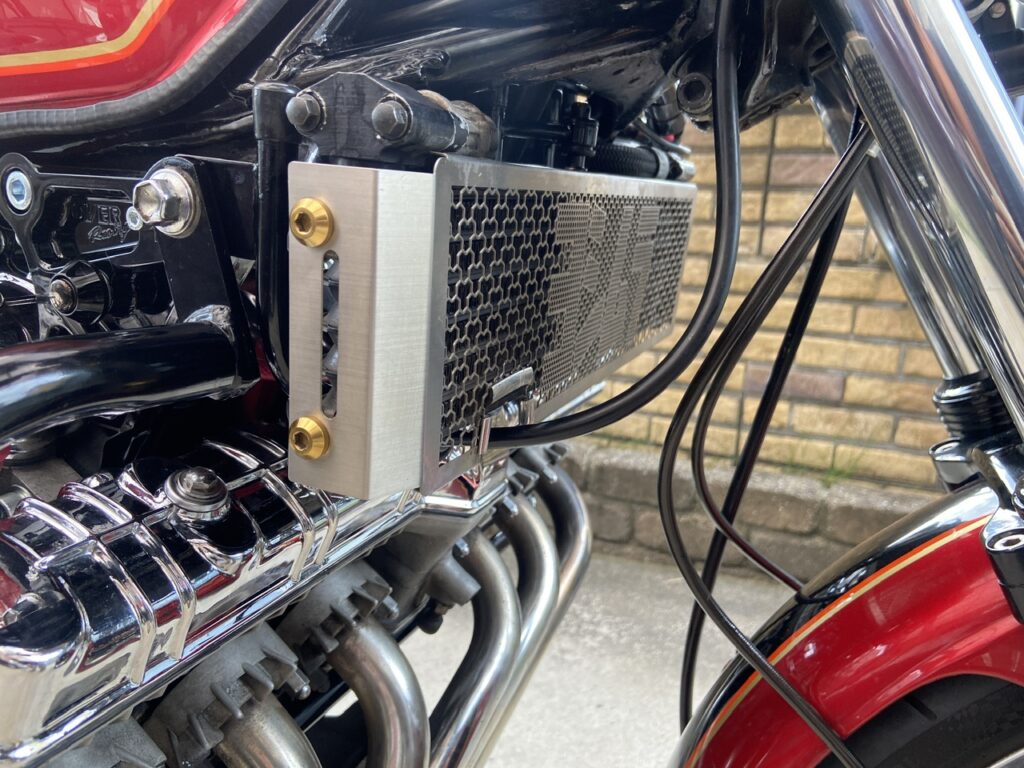

ステーはリモーション製のステーを使用します

非常に造りの良いステーです。

オイルクーラーの装着はラバーマウントになります。

ホームセンターで1000円位でステーを購入して装着も出来ます。

オイルクーラーのステーは振動で折れやすいパーツなので注意をしてください。

作業内容

オイルクーラーだけで言えばボルトを外して締め直すだけです。

オイルが零れるので養生をしっかりしておいてください。

ステーについてはオーナーの工夫次第です。

M10のワッシャーを何枚か用意しておけばよいかもしれません。

CBX1000-ノーマルオイルクーラーとXJR1300オイルクーラー

オイルクーラーのbiforeとafterです。

XJR1300のオイルクーラーはサイドカバーを付けていないのであまり違和感はないと思います。

単純にオイルクーラーが大きくなっただけにしか見えません。

知らない人が見ると他車流用には見えないと思います。

XJR1300のオイルクーラーの写真はタコメーターケーブルを外しています。

タコメーターケーブルの取付の都合上でオイルクーラーの高さと奥行きは制限があります。

オイルクーラーを横に長くすれば良いとか2個目を付ければよいとか色々な考え方があると思いますが、少なくともオイルポンプがオイルを送る事が出来る限界の量があります。

私はCBX1000でオイルクーラーを2個装着している車輌を見たことがありますが、

はたして正しくオイルクーラーが機能しているかどうかまではよく分かりません。

オイルクーラーが正しく動作しているかどうかは、オイルクーラーの右上と左上を触ってみて暑ければOKです。

余談ですが、オイルの入と出は上にある方が良いそうです。

理由はオイルクーラーの中のオイルが満杯になるからだそうです。

メーカー純正でオイルホースが下から入と出になっている物もあります。

そこまで気にしなくても良いようには思えますが私は可能な限りオイルホースは上から入と出になっている方が嬉しいです。

サイドカバーを装着する

サイドカバーを装着すると雰囲気が随分と変わります。

良くなったと思う方もいれば、悪くなったと思われる方もいらっしゃると思います。

私はどちらかと言えば悪くなったよりです。

デザイン的な所ですし、転倒した時の最後のお守りに取付ているのだと思います。

そもそも、オイルクーラーを損傷するような転倒をするとライダーも無事では済んでいない可能性が高いです。

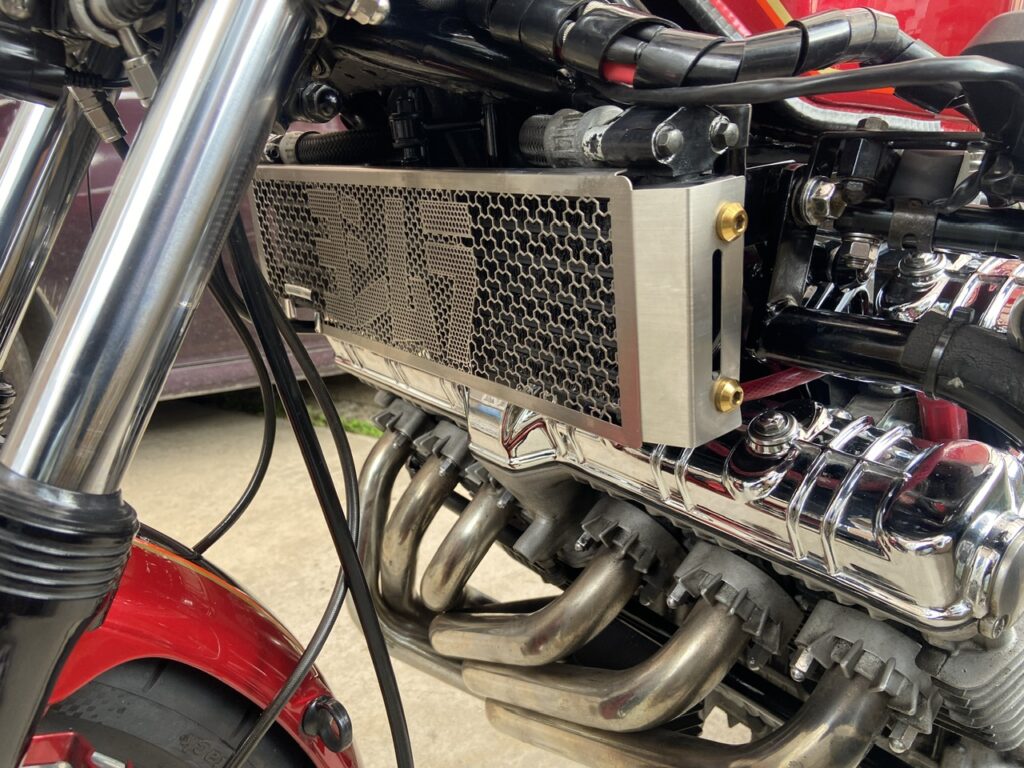

コアガードを装着する

ステンレスコアガードという商品が近代では存在します。

私がバイクに乗り始めた頃の1990年台の後半ではメジャーな商品ではありませんでした。

このコアガードという商品ですが非常に合理的な商品です。

オイルクーラーのフィンをガードしつつ、ドレスアップ製を兼ね備えています。

バイクは見せる美学のある乗り物です。

車と違ってボルトがむき出しです。

機能と美しさを両立している素晴らしいパーツです。

今回のカスタムで装着するヨシムラ製のコアガードですが、

秀逸なデザインです。

ヨシムラファンの心を鷲掴みです。

ボルトはチタン製でゴールドのアルマイトだと思われます。

コアガード使用する時の注意!

オイルクーラーを譲ってくださった方がコアガードをカットしています。

これには理由があります。

ハンドルを切った時にコアガードとタコメーターケーブルが干渉するのだそうです。

結果としてタコメーターケーブルが切れてしまうのだそうです。

回避する方法としては写真のようにコアガードをカットする方法もあります。

タコメーターケーブルの取り回しや延長で回避する事が出来るかもしれません。

または電気式タコメーターにしてケーブル自体を使わないという方法もあります。

もしもXJR1300のオイルクーラーを装着した後にコアガードを装着してみたい方がいらしたら注意してください。

ヨシムラコアガードを採用します

私のCBX1000にはヨシムラのコアガードを採用します。

理由はオイルクーラーのフィン潰れを隠す事が出来るからです。

走行していれば大なり小なりフィンは潰れてしまいます。

そういったフィンの潰れが目立たなくなるので採用します。

装着後の試走は後日です

試走は出来ておりませんが、オイルを回すだけでなくて、

ある程度エンジンに熱を入れてからオイル漏れがないかどうかも確認が必要です。

試走というよりは効果のチェックになると思います。

正しく取り付ける事が出来ていれば、油温は劇的に上がりにくくなっているはずです。

CBX1000業界では有名な流用カスタムです。

デメリットやオイルクーラー交換に起因するようなトラブルも発生はしないと思います。

トラブルが発生するなら正しく取り付ける事が出来ていなかったり、

オイルクーラーの瑕疵などが考えられます。

試走については後日またブログ投稿を行おうと思います。

今後の展開として

サイドカバーのボルトをシルバーかブラックにします。

ボルト類はシルバーで統一をしているのでシルバーにするかと思います。

コアガードについては主張が激し過ぎるので時期を見てブラックに塗装をする事を検討しております。

ヨシムラ製のパーツは装着したいのですが、

CBX1000に装着出来るヨシムラの大物パーツがありません。

ヨシムラファンだからと言っても主張が強すぎます。

バイクは走る事がメインです。

装飾を施すことがメインではありません。

少しの間現在の仕様で運用をしてみます。

XJR1300オイルクーラーを装着する【まとめ】

今回のオイルクーラーの装着ですが、難易度は非常に低い作業です。

リモーション製のステーを使わなくてもホームセンターでとりあえずステーを購入してM6のボルトナットで固定すれば終了です。

オイルクーラーは重量のあるパーツではありません。

オイルホースで支持もされています。

仮に装着をして後からステーを自作してもよいかもしれません。

今回のブログ投稿の最初あたりに記載しておりますが、ビトー製のオイルクーラーは一考するべき価値があります。

それでは次は走行レビューの投稿になると思います。

シーユーアゲイン!

JBーPOWER

¥127,505 (2025/10/06 10:43時点 | Yahooショッピング調べ)